社会

お客さま

お客さま満足度の追求

「お客さまから選ばれ続ける」ために「100%売り放しにしない」というスローガンを掲げています。当社グループの商品やサービスをご購入いただいたお客さまを定期的に訪問し、困りごとや課題を解決し、お客さまの成長に貢献することを目指しています。当社グループのきめ細いアフターメンテナンス体制において、お客さまに信頼を寄せていただき、その結果、部品や消耗品のご注文をいただいています。今後も設備を長期間にわたりご愛用いただくことを目指し、お客さまの満足度の向上に努めていきます。

お客さまに選ばれ続けるために

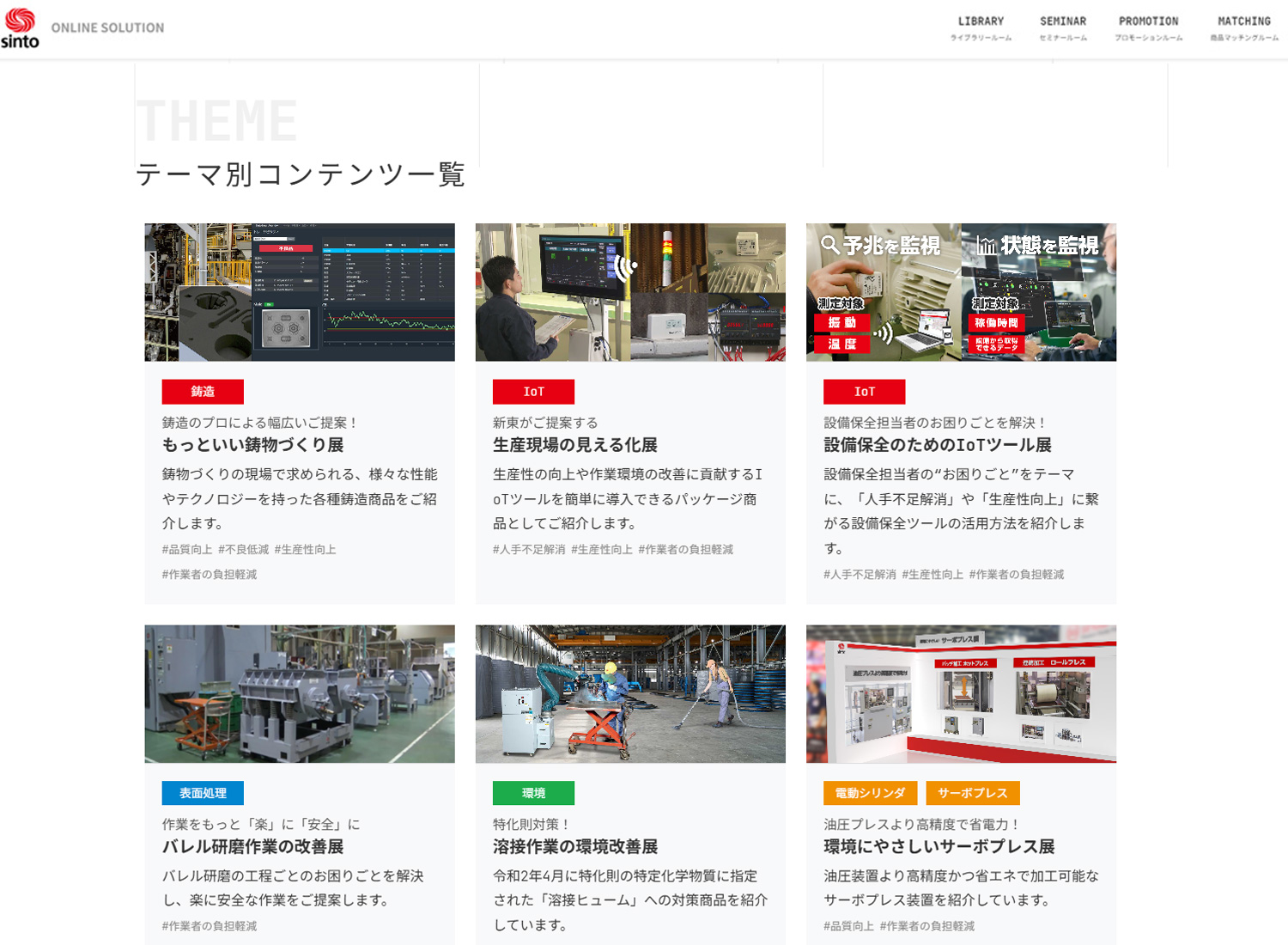

オンラインソリューションサイトの開設

ものづくり現場の課題解決につながる情報発信を、当社ウェブサイト「新東工業オンラインソリューション」で紹介しています。製造業においてはコスト低減・品質向上などの従来の課題に加えて、働き方改革への対応など直面する課題は複雑化し多様化しています。当サイトではお客さまの困りごとに焦点をあて、その課題解決につながる当社の技術や商品を紹介しています。

リンク先をご参照ください。

品質

品質方針

信頼される技術で、信頼される製品を、世界のお客さまに提供しつづける、信頼される企業でありたい。

行動指針

- 1. お客さまの安全を保つため法令・規制要求事項を遵守する

- 2. 顧客要求事項を満たし、顧客満足度の向上を目指す

- 3. 品質方針、品質目標を組織内に展開する

- 4. システムの継続的な改善に取り組む

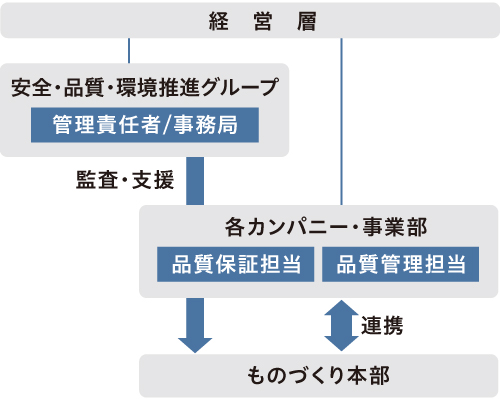

推進体制

品質マネジメントシステムを確立し、各組織においてPDCA サイクルを徹底することにより、製品の安全確保、品質の確保、品質問題の未然防止に努めています。当社全体の推進体制は安全・品質・環境推進グループに事務局を置き、総括しています。また各カンパニー・事業部には品質保証担当・品質管理担当を設け、案件ごとに品質計画を作成し、品質確保に努めています。経営層から生産部門まで全社で連携して品質方針の展開を実施しています。

品質向上の取り組み

「二度と同じ不具合を再発させない」をスローガンに、発生した不具合に対して「なぜなぜ分析」の手法による徹底的な真因追究を行い、商品別に不具合マップを作成し再発防止に努めるとともに、定期的な品質パトロールや内部監査を実施して、再発防止策が正しく運用されているかを監査することで、お客さま満足度の向上につなげています。また、近年高度化するお客さまからの要求事項を実現するため、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行っています。さらに第三者機関による審査、内部監査を通じて、適切な仕組みを構築しています。

安全な製品の提供

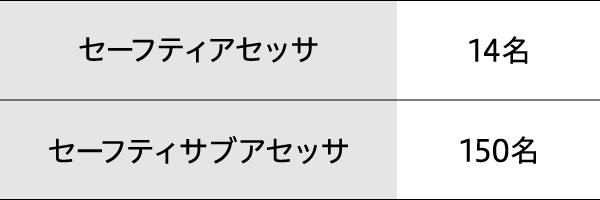

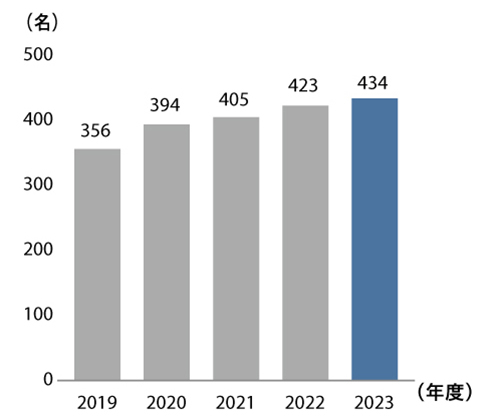

設備を使用するお客さまの現場の安全、安心を向上する目的で、国際安全規格に基づくセーフティアセッサの資格取得を奨励しており、2023年度は新たに16名がセーフティサブアセッサの資格を取得しました。

資格取得者の累計

社員

人材マネジメント

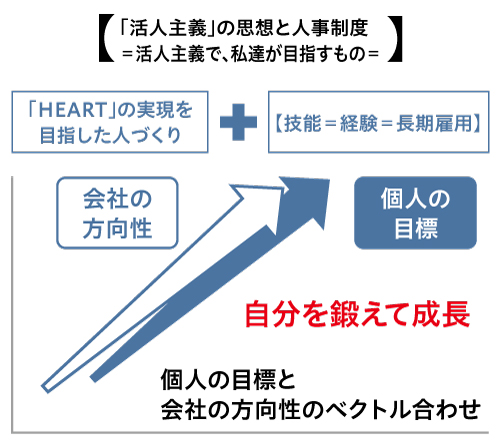

活人主義

当社の「人的資本経営」は、社員一人ひとりのやる気と成長を促し、社員自身が培った能力を、最大限に発揮できる“場”を提供することだと考えています。そして、当社の人事制度の根幹となる考え方が「活人主義」です。活人主義とは文字通り社員に生きがいを持って活きいきと働いてもらう経営であり、社員の力を最大限に活かす経営です。まさに、人材(=社員)こそが企業にとって最大の財産であり、人材の成長と活躍が、会社全体の発展に繋がると考えています。また、当社はものづくりの心を大切にして社会に貢献したいという思いのもと、世界に通用する技術を追求することで発展してきました。これからもお客さまから「ありがとう」と言われる企業を目指していきます。そのためにも、経営理念である「HEART」の精神に基づき、社員一人ひとりが世界に通用する技能、技術を身に付け、進化していくことが欠かせないと考えています。入社から退社までの長い期間を見据えて、会社の目標と、社員自身の目標とのベクトル合わせを行いながら、個人の能力向上、スキルの向上を奨励し、能力開発に頑張った人が報われる人事諸施策を展開しています。

人事ポリシー

当社は「新東らしさ」として3つの企業風土を大切にしています。それは、①大切な想いを仲間と語り合う、②力を合わせてチャレンジする、そして③社員同士が助け合いながら成長することです。これらの価値観を具現化し、醸成するために、当社は以下の人事ポリシーを掲げています。

社員一人ひとりの成長

- 長期的な視点に立ち、事業成長に貢献できる意欲・能力を持った、創造性豊かな人材を確保・育成する

- 一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮し、成長と自己実現を実感できる機会を提供する

生きがい働きがいを共有する組織

- コミュニケーションとチームワークに基づく相互信頼関係を構築し、目標に向かい力を合わせる

- 成果のみならず、努力度や挑戦意欲などのプロセス・行動を公正に評価し、頑張った人のエンゲージメントの向上につなげる

働く環境づくり

- 多様な価値観・考え方を尊重し、融合し、新たな発想につなげる

- 多様な人材が、多様な仕事の場、多様な働き方で、活きいきと活躍する風土を実現する

人権

経営理念の実現に向け、当社グループの事業活動から影響を受ける全ての人々の人権を尊重する取り組みをグループ全体で推進し、責務を果たす努力をしています。社員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、国籍、人種、宗教、性別、信条、政治的意見、出身地、社会的出身、その他、遂行すべき業務と何ら関係のない属性を理由に、賃金、労働時間その他の労働条件について差別を禁止し、あらゆるハラスメントを禁止しています。また、いかなる形態の強制労働および児童労働も認めていません。また「SINTO取引先ガイドライン~子供たちの未来のために~」を通じてサプライチェーン全体での人権尊重を推進しています。

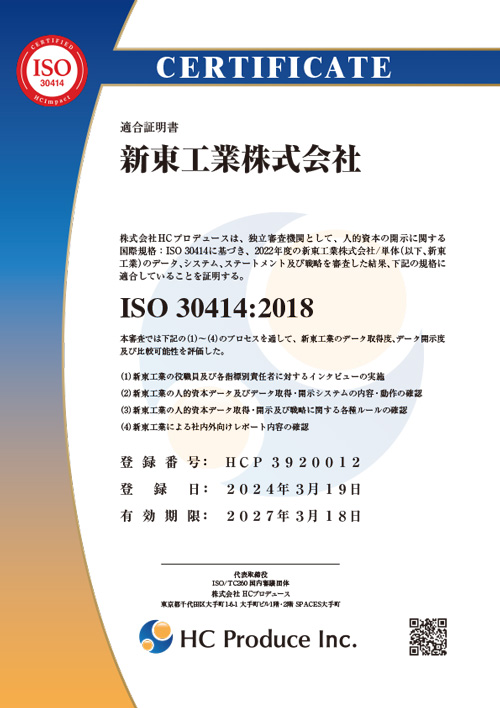

ISO 30414 を取得

2024年3月19日、人的資本に関する情報開示の国際的なガイドラインである「ISO 30414」の認証を取得しました。これは、国内機械メーカーとしては2社目。国内製造業では4社目となります。人材の多様化が進んでいるなかで、当社は「活人主義」を掲げ、従業員の成長のために人事制度・人材開発制度・福利厚生制度など様々な施策を展開してきました。認証取得を受け、これらの取り組みを一層加速させていきます。また「ISO 30414」の認証取得に合わせて、当社の人的資本に関する定量情報をまとめた「2023 Human Capital Report」を発行しています。

リンク先をご参照ください。

人材育成

人材開発体系の充実

企業が永続的に発展するためには、社員の成長は必要不可欠です。その社員一人ひとりの成長を促すために、階層別教育や専門教育など、等級や職種ごとに相応しい58種類の研修メニューを揃え、業務を遂行していく上で必要な知識と専門スキルの修得を図っています。また一人当たりの教育時間および投資は、コロナ禍により集合研修の延期が続いたことで減少しましたが、徐々に再開し、オンライン研修の活用も含め、継続して人材育成の強化を図っています。

人材開発体系

- 階層別教育(7研修)

- 新入社員教育をはじめ、会社生活の節目で自身の能力を棚卸しするとともに、昇格を契機に職能等級能力基準表に基づく新たな役割の認識、新たな知識の付与、キャリアイメージの確立を目的に実施します。

- 専門教育(24研修)

- 社員一人ひとりの課題や学習テーマに合わせた研修を取り揃え、個々の専門性を高めるスキル修得を目的に実施します。

- 選抜教育(7研修)

- 組織やチームのマネジメントを行う上で必要となる知識やスキルの修得を図ることを目的に、主に管理職を対象に実施します。

- 自己啓発(20研修)

- 社員自らの意志で参加を決め、自ら受講料を負担して受講する研修です。階層別教育および専門教育の予習・復習にも活用し、学習効果の向上を図ります。

能力開発意欲、頑張りへの評価

社員のやる気と頑張りに報いる仕組みとして、社員の能力開発への取り組みをポイントとして加点する制度を運用しています。自己啓発研修の受講、技能検定の資格取得、公的資格の取得など、自らの能力開発に努力した社員を対象とし、導入以降、社員の自己啓発意欲の高まりにつながっています。

新東キャリア制度の展開

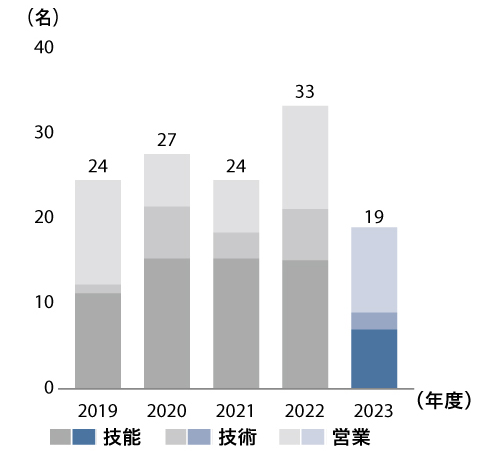

職種別の専門スキルを磨くための独自の仕組みとして「新東キャリア制度」を設け、技能・技術・営業職を対象にそれぞれの社内の資格取得を奨励しています。この制度は、職能等級や年齢に関係なく、純粋に、社員の腕前(スキル)を評価するものです。社員にとっては自身の立ち位置(レベル)を把握することで成⾧の方向性を掴むことができます。国内のみならず全世界の社員の共通資格としてグローバルに展開し、当社グループの能力・スキル向上の気運を高める原動力の一つとなっています。

新東キャリア制度 新規資格取得者数

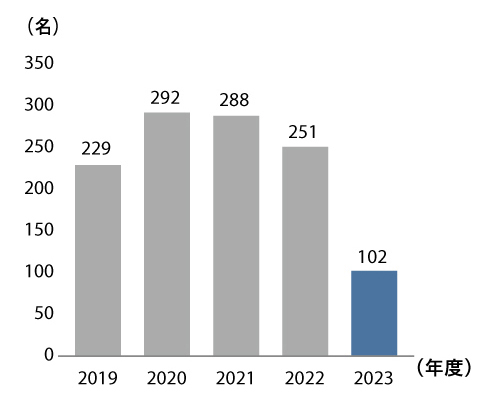

自己啓発の推進

当社は活人主義を掲げ、社員一人ひとりの自己成長と能力発揮の「場」の提供を推進しています。そのために、自己啓発研修(20研修)や通信教育(100講座)を展開し、社員自身が受講料を負担して参加することを奨励しています。受講後には、会社から奨励金として一部が還付されます。自己啓発研修では、アンガーマネジメント、レジリエンス、効率的な会議の進め方など、心技体に焦点を当てた研修を取り揃えています。これらの研修メニューは、時代の変化や社員のニーズに応じて定期的に見直しています。今後も社員一人ひとりの成長を重視し、社員全員の自己成長と能力発揮に向けた場を提供していきます。

自己啓発研修受講者数

活人手当

「活人手当」は、社員のやる気と頑張りを促し、自己啓発を奨励、その成果を報酬として反映する制度です。これは、通常の業務評価とは別の、個々の努力と成長を評価するためのものです。社員が自身のスキルや知識を向上させることで獲得したポイントに応じて、活人手当が毎月の給与に加算されます。これにより、社員は報酬を自分自身で向上させることが可能となります。また、現在の業務に直接関連しない知識やスキル修得もポイントの対象になります。将来的に役立つ可能性があると考えるものは積極的に学ぶことを推奨し、社員の未来への投資に対しても、その努力を評価することで、社員が自身のキャリアパスを自分自身で形成し、成長の促進につなげることを期待しています。

活人手当対象者数

技能五輪への取り組み

当社は、技能を尊重し、その向上、伝承に力を注いでいます。全ての技能者が自身の技能を向上させるための目標を持つとともに、新たに仲間入りした若者たちが優れた技能に触れる機会を提供することで、技能の重要性と必要性を強調し、技能尊重の風土を醸成しています。その一環として、技能五輪への参加を積極的に推進しています。機械工場からは旋盤加工、製缶工場からは構造物鉄工の競技に挑戦し、全国大会への出場を果たしています。これらの経験は、彼らの技能を磨き、更なる成長を促しています。これからも挑戦を続け、技能向上への取り組みを強化していきます。

ダイバーシティ&インクルージョン

社員一人ひとりの人権や個性を尊重するとともに、多様性を新しい価値創造の源泉と考え、「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進しています。

- 性別、年齢、国籍、人種、信条、宗教、障害等の違いを超え、多様な価値観を認め合い、尊重する風土を醸成します

- 一人ひとりが自由な発想で強みを発揮し、その強みを最大限に活かすことにより、新しい価値の創造につなげます

- 様々なライフスタイルに応じた多様な働き方を促進し、効率よく、働きがい・働きやすさを実感できる職場づくりを推進します

女性活躍の推進

多様な価値観が広がる現代において、女性社員のさらなる活躍が不可欠と認識しています。そのため、女性社員がスキルアップし、キャリアを積み上げることで一層の活躍をするための制度を整備し、専門性を高めることを奨励しています。この制度構築の根底には、「業務の枠を超えて、将来的に専門性を発揮し、自分自身のライフプランに合わせてキャリアを築いていく」ことを期待しています。

リンク先をご参照ください。(統合報告書2022より)

成長をいつでも支援する体制

人材開発の基本として「活人主義」を掲げ、それに基づいた研修を展開してきました。しかし、これまでの研修は職場技能を高める「職務コース」の社員や、育児休業中の社員に対する支援が課題でした。そこで情報処理技術の重要性が増している中で、新たな取り組みとして、実務レベルでの情報化促進で活躍できるよう、RPAなど情報処理技術を修得できる機会の提供や、個々の趣味や特技を活かせる場を設け、一人ひとりが自己実現できる環境を整備します。加えて、育児休業中の社員が職場復帰後のキャリアを前向きにイメージしてスキルアップに取り組むことを支援する制度を設けることで、社員がライフステージの変化に対応しながらも、自身の成長を続けられる環境を提供していきます。

男性の育児休業取得

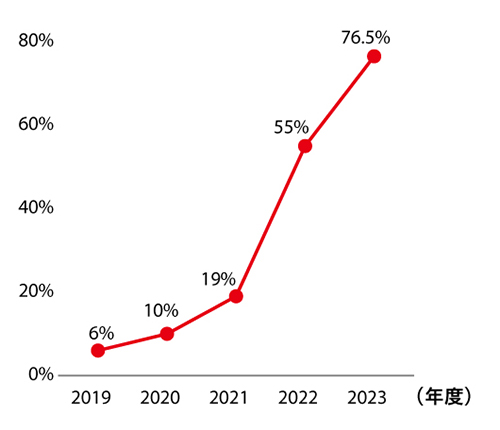

ワークライフバランスの充実、子育て支援の意識の高まりを背景に、当社では2022年4月に「男性育児休業100%取得」を宣言しました。これまで女性の取得率はほぼ100%に対し男性の取得は数名にとどまっていました。そのため男性の育児休業への理解浸透を目的とした管理職向けの勉強会や一般社員に対して育児支援制度について周知を図りました。その結果、管理職や職場において育児に関する理解が深まり、2023年度は男性の取得率は76.5%、平均取得日数は57.7日になりました。今後さらに全社で育児休業を取得しやすい風土を醸成していきます。

男性育休取得率

活人主義に基づくエキスパート社員の人事制度の見直し

少子高齢化が進行する中で、高齢社員のさらなる活躍も不可欠であると認識しています。当社では60歳の定年後も引き続き働く社員を「エキスパート社員」と呼び、彼らの豊富な経験と熟練したスキル・知識を最大限に活かしてもらうことを期待しています。そのために、高齢社員向けの人事制度を見直しました。新たな制度の主な特徴は以下の3点です。社員の人生80年を想定した安心できる人事制度を展開することで高齢社員がさらに活躍し、組織全体の成長を支えることを目指しています。これからも社員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できる環境を提供し続けていきます。

①働き方の見直し

重要なポストの管理職を継続する社員と、所属部門のスタッフとして働く社員の2種類に区分しました。また、所属部門のスタッフの中で、タスクフォースを設立し、会社の課題に取り組む者には、現役時代と変わらない処遇を可能にする制度を導入しました。

②雇用期間の延長

エキスパート社員の雇用期間を「最終年齢である65歳の年度末(3月末)まで」に延長しました。これにより、社員は現役時と同様に1年間の計画を立て、仕事に取り組むことが可能となります。また、全員が年度末に、当社OBとしての新たな一歩を踏み出すことで、社員同士の「絆」を深めることも期待しています。

③セカンドライフ支援金(第二退職金)の導入

福利厚生制度の一環として「セカンドライフ支援金」を導入しました。これにより、当社のOBには、老後の生活も安心して過ごしていただけるようになります。

障がい者雇用

障がいを持つ社員に対しても、能力と適性に応じた働きやすい職場を提供することにより、雇用の機会を拡げるとともに、働く自信と誇りを感じてもらえる職場づくりを目指しています。アビリンピックの世界大会に向けて活躍する社員を支援することに加え、2020年には、知的・精神に障がいを持つ社員が中心となり、当社の福利厚生施設等向けに農作物を栽培する「新東ファーム」を開園するなど、多様な人材が活躍できる環境づくりを推進しています。障がい者雇用率は2024年3月現在で2.5%と法定雇用率を充足していますが、今後さらなる就業の場や職域の拡大に努めていきます。

アビリンピック

当社はアビリンピックに挑戦する社員を支援しています。挑戦している社員は、新しい知識やスキルの修得を通じて、会社での業務にも貢献したいという考えのもと取り組んでいます。機械CAD種目においては、2008年の全国アビリンピックで初めて参加した際に金賞を受賞、その後も努力を続け、2023年の全国アビリンピックでは再び金賞を受賞しました。今後も、活人主義に基づき、前向きにチャレンジする全ての人々を引き続き支援していきます。

障がい者が長く働くことができる職場の提供

障がい者能力開発校での会社紹介

障がい者能力開発校は、CADコースやビジネスコースを設けており、そこで学んだスキルは当社でも活用が可能です。これらのコースは1年間または半年間の履修期間で設けられており、半年ごとに当社は学校を訪問し、授業の一環として当社の説明会を開催しています。当社の社員の中には、この能力開発校の卒業生もおり、今後は彼らも定期的に学校を訪問し、当社に適した人材の採用を行っていきたいと考えています。

特別支援学校からの職場実習生の受け入れ

毎年6月と11月に特別支援学校からの実習生を受け入れています。この取り組みでは、実習生が実際の職場で働くことで、本人の能力や職場での受け入れ可能性を確認します。双方が合意すれば、採用へと進めています。2024年4月には、2名の生徒が当社に入社することになりました。実習先の職場からは、「早く来てほしい」との声が上がるなど、この職場体験のシステムは非常に有効であると感じています。今後も、この取り組みを継続し、実習生の受け入れを進めていく予定です。

近隣企業との障がい者雇用に向けた情報交換会に参加

障がい者の法定雇用率を守ることを目的とするのではなく、少しでも多くの障がい者の方々が働ける場を提供することを目指した近隣企業との情報交換会に参加しています。障がい者の採用や定着のための方法など、障がい者雇用に関する有益な情報を得ることができるので、そうした情報を参考にして、障がい者の方々が働ける場を増やすことに貢献していきたいと考えています。

グローバル経営体制

海外グループ各社のトップが参加する「Sinto International Conference」を開催し、グループ全体の経営方針の周知徹底を図るとともに、リスクマネジメントの状況やサステナビリティ活動の推進状況などを確認し、グローバルでの経営体制の強化に努めています。海外事業を展開する上で最も大切にしてきたのは、「信頼の経営」という考え方です。当社が技術と資本を提供し、日々の経営は現地に任せることで、One Global Sinto として統一された経営方針のもとで、各国に根付いた経営を目指しています。

海外人材の活用

現在、主要な海外拠点29社のうち23社のトップは現地のスタッフが担っています。世界の多様な価値観を受け入れ、その地域に根差した経営に加え、グローバル視点での事業戦略を策定し、各地域で顧客に密着した対応を展開しています。また経営の透明性を高め、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織体制を整備し、グループ全体でのコンプライアンス体制の構築が必要と考えています。

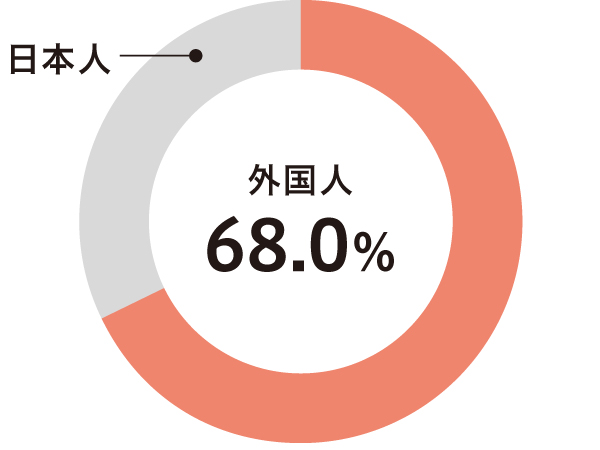

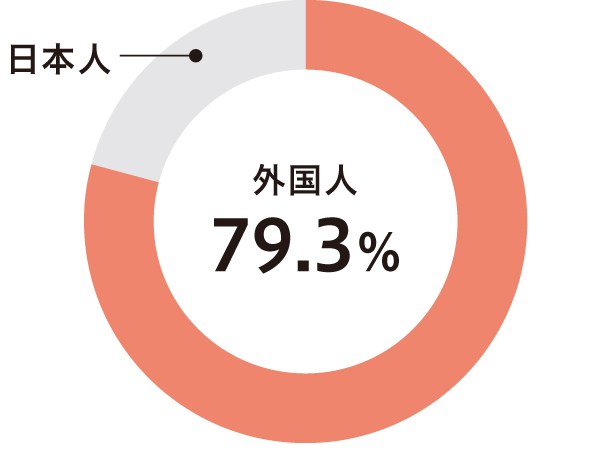

海外重要ポジションに占める現地化比率

175ポストのうち、119人が外国人

トップマネジメント比率

23社/29社

健康経営

社員の健康を経営資源と捉え、社員の健康を重視し、健康保持・増進や活力向上を通じて、組織の活性化を目指しています。健康方針をトップより発信するとともに、健康管理担当部門(産業医、保健師、臨床心理士含)、健康保険組合、事業所健康担当者で構成される「健康推進会」を設置し、心身両面からの健康増進のための支援や啓発活動を行っています。その結果、当社は「健康経営優良法人」に認定されています。

健康方針

当社グループの社員を対象に、2022年に制定した「健康経営宣言」を改訂し、2024年より「健康方針」として公表しました。社員が健康で幸せな職業生活を送ることができるように、健康月間・健康推進デーの制定、生活習慣病予防のための各種の機会提供、メンタルヘルス対策等を通じて、一次予防(未然防止)、二次予防(早期発見・早期対応)、三次予防(再発防止)の活動を行っています。

健康方針

会社にとって、もっとも大切な社員が健康を保持し、夢を叶え、豊かな人生を過ごすために、

健康経営に取り組む。

- 1. 社員の働き方の改善に取り組む

- 2. 社員が心身ともに健康を保持するために健康づくりを支援する

- 3. 社員が健康になるための場づくりを行う

プロギングイベントの開催

当社の創立88周年を機に開催した「One Global Sinto プロギング」を2023年度も各拠点で開催し、当社および国内外グループ会社の社員が参加しました。プロギングは、「ジョギング(ウォーキング)」と「ゴミ拾い」を組み合わせた新しいフィットネス活動で、参加者が走ったり歩いたりしながらゴミを拾うことで、健康促進と街の美化を同時に達成し、環境問題解決にも貢献するSDGsスポーツです。当社グループの健康方針の1つに「社員が健康になるための場づくりを行う」ことを掲げています。このプロギングイベントは、その一環として開催され、SDGsの17の持続可能な開発目標のうち、「③すべての人に健康と福祉を」、「⑭海の豊かさを守ろう」、「⑮陸の豊かさを守ろう」の3つの目標に対する取り組みを具体化する社会貢献活動として位置づけられています。健康づくりを通じて、地球環境に配慮した社会貢献活動を実現することができました。これからも、社員の健康と地球環境の保全に向けた取り組みを続けていきます。

健康づくりへの取り組み

毎年4月の「健康月間」では、社員の健康意識を高め、一人ひとりが健康づくりを“自分ごと”として捉え、自主的な健康増進活動につなげられるように、啓発と機会提供の取り組みを展開しています。また、毎週水曜日の「健康推進デー」には、趣味や運動、休養など、心身の健康に良いことを行う日として個々の取り組みを促しています。

健康月間の取り組み(2024年)

- WEB上で途中経過や結果が把握できる歩け歩けイベントの開催

- 健康推進デーでの運動の奨励

- ラジオ体操強化月間

- 「健康宣言カード」を配布し、各個人にて取り組み内容を宣言してもらうことによる健康推進活動の意識づけ

- 食堂での定期的な健康メニューの提供、自動販売機の飲料のカロリー表示

- 「睡眠に関する勉強会」の開催

労働安全衛生

安全方針

人間性を尊重し「安全最優先」と「健康維持増進」を基本理念とし、全てのお客さまに信頼、共感される企業を目指し、全ての社員が一体となって安全衛生活動を進める。

行動指針

- 1. 安全衛生関係法令を正しく理解し遵守する

- 2. 安全・衛生・健康に留意した快適職場環境作りを促進する

- 3. 定期的な監査を実施し、安全衛生マネジメントシステムの継続的な改善を進める

- 4. 社員の生活習慣病の予防を図る

- 5. 協力会社への安全衛生管理の指導・教育及び支援を行う

- 6. 安全衛生に関する行政、地域社会への活動に参加する

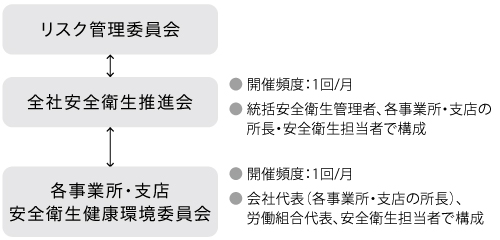

推進体制

全社安全衛生推進会を毎月開催し、安全衛生活動方針の周知、横展開事項の推進、結果などの報告や各事業所の困りごとなどを討議し改善を進めています。各事業所長や安全担当者が出席し、その内容を各事業所・支店の安全衛生健康環境委員会で伝達し、全社の方針や取り組みを展開しています。社員の意見を収集し反映することで、労使が一体となって安全衛生活動を推進しています。

主な労働安全衛生活動

全ての社員が一体となって安全衛生活動を進めるため、全国8事業所でOSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)の認証を取得しています。その結果、自主的にPDCAサイクルを回すことにより、安全衛生活動が行える職場環境が定着しています。リスクアセスメントにより危険源の抽出とリスク低減活動を全ての設備に対して継続的に行い、実施後も定期的な見直しを行うことで、最新の管理が可能な活動も実施しています。化学物質リスクアセスメントにより危険及び有害性を把握し、代替品への変更等を推進し、安心で安全な職場づくりを推進しています。連休工事の前には、工事を行う指導員や工事協力会社の代表者に対し、指導員激励会及び連休工事前安全大会を開催しています。激励会ではトップ自らが安全に対する強い思いを伝え、また安全大会では工事協力会社が参加し、過去の災害事例等を再認識していただきます。連休工事が無事故・無災害で完遂するために、工事関係者全員で「笑顔でただいま」を誓い合っています。

安全教育

当社の社員及び、当社に関係する全ての関係者と「新東の安全・品質の思想の共有化と技能伝承の加速」を趣旨に、技能伝承の場となる技能安全研修センターを2008年4月に開設し、これまでに延べ14,500名以上が各研修を受講しています。社員だけでなく、グループ各社、仕入先、工事協力会社の関係者も対象とした技能伝承研修や安全体感研修などを常に開催し、継続的に安全意識向上のための教育を行っています。また、地域貢献のために商工会議所や地元高校生にも安全に関する研修を開催しています。研修の特徴としては、座学だけでなく、過去の災害やヒヤリ事例を工師が手作りで製作した体感機を使用し、実際に見て触れて肌で感じる研修を行い、災害の再発防止に役立てています。同センターには技能伝承装置122台、安全体感装置52台、危険予知体感装置38台を完備しており、二度と同じ災害を繰り返さないために、体感装置の追加や改善を進めています。危険予知体感装置は、危険な行為やシチュエーションをマネキンを使用して再現し、危険予知トレーニングを行っています。現場作業者だけでなく全社員を対象として研修を行い、危険に対する感度を向上させ、安全作業を身につけ、職場で実践することで「災害ゼロ」を目指します。さらに、日本国内だけでなく、中国でも安全文化を醸成するため、青島新東に同様の研修センターを開設しています。

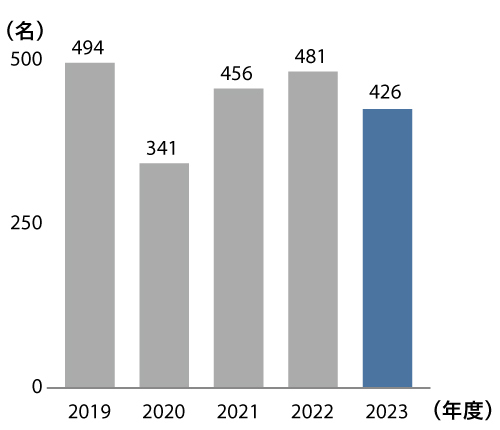

安全体感研修受講者数

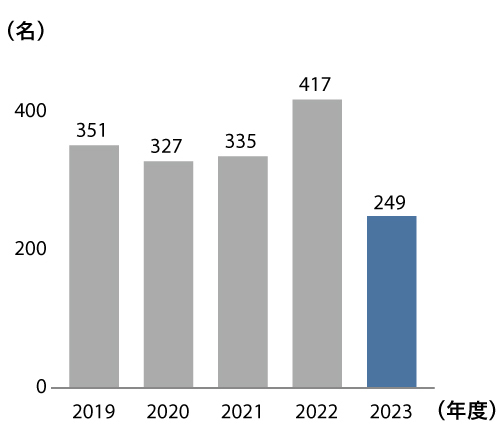

危険予知トレーニング受講者数

サプライチェーン

調達基本方針

- 1サプライチェーンに対する環境対応への協力依頼

- 2サプライチェーンと以下の事項について、遵守することを確認する

- 1. 社会的責任(コンプライアンス)

- 私たちは、人権尊重・法令および社会規範の遵守・環境保全など、企業の社会的責任に配慮した取引に努めます。

- 2. オープンで公正な取引

- 私たちは、国内外すべての企業に広く門戸を開き、常に公平かつ公正を期すとともに、品質・価格・納期・技術開発・マネジメント・環境・社会の7つの視点を総合的に勘案し、都度最も優れた取引先の選定に努めます。

- 3. 相互信頼による相互発展

- 私たちは、取引先さまとの相互信頼に基づき、取引を通して長期的な相互繁栄を図ります。

- 4. グリーン調達の推進

- 私たちは、持続可能な循環型社会の実現に向け、企業活動の全ての領域で積極的に環境負荷の低減、汚染防止に努めます。

- 5. 安全・安心な職場づくり

- 私たちは、安全・安心な職場環境の実現に努めます。

SINTO取引先ガイドラインに基づくグリーン調達

当社グループは、「SINTO取引先ガイドライン~子供たちの未来のために~」を制定し、お取引先さまへ展開しています。大きく2部で構成され、1部は、サステナビリティ方針、環境方針、環境アクションプランをサプライチェーン全体として、お取引先さまと一緒に取り組んでいくことをまとめています。また購入品や製作品の仕入先で構成される新睦会会員に協力を依頼し、環境データの開示は全ての会員会社(84社)から同意をいただきました。環境負荷低減に向けた取り組みなどの情報開示をサプライチェーン全体で取り組んでいきます。2部は、調達の基本方針として、持続可能な循環型社会の実現に向け、環境負荷の低減および汚染防止に努めるため、規制物質の使用禁止、紛争鉱物の取扱禁止など、国内外のお取引先の皆さまに遵守いただきたいことを明記しています。2023年度は人権への配慮をはじめ、安全衛生の確保、環境保全の推進などを追加しています。

サプライヤーとの協働(新睦会活動)

当社の重要なビジネスパートナーとして、多くのお取引先さまと思いを共有しながら、ものづくりに取り組んでいます。定期的にお取引先さまの会「新睦会」との情報交換会を開催し、「公平・公正な取引」、「法令遵守」、「安全・品質・環境」について、考え方の普及と理解に努めています。2023年度は、当社の品質に対する考えをもとに、お取引先さまと取り組んだ改善活動を共有し、さらなる品質の向上につなげる活動に取り組みました。例えば最新JISによるSISの更新を行い機械製図規格を統一させ、ものづくりしやすい図面へ反映させていく改善活動や、各会員会社に当社の技能者が訪問し、溶接・加工技能の向上にも努めました。さらに持続可能な循環型社会への実現に向け、各会員会社において使用電力量把握に取り組むなど社会的な視点に基づく取り組みも積極的に進めています。その他にも設備の据付工事を担う会社が集まる「新工会」や「SSV会社」のネットワークを活用した協業も強化し、取引先さまとの共存共栄を図っています。

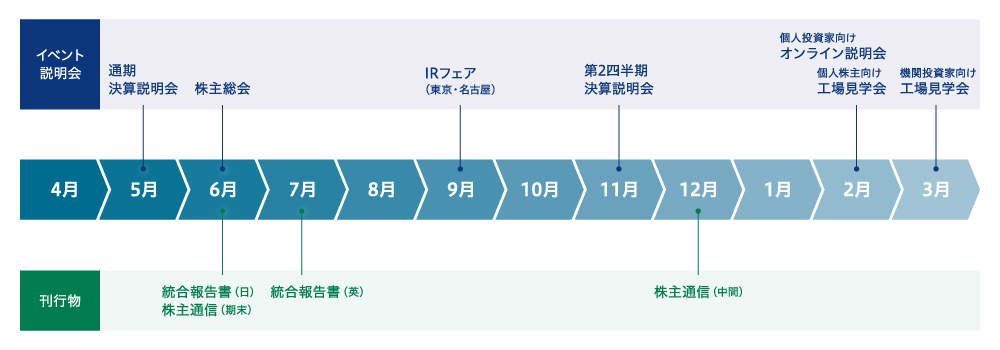

株主・投資家

事業活動に関する重要な情報を迅速・正確・公平に開示するとともに、株主、投資家の皆さまとのコミュニケーションを強化することで、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指しています。2023年度の活動は、統合報告書の発行、半期決算ごとのアナリスト・機関投資家向けオンライン説明会をはじめ、個別のIR取材を延べ45社(前年比105% 増)と実施しました。また施設見学会を開催し、当社の製造拠点(愛知県豊川市)を視察いただくとともに、将来の成長に向けた取り組みを中心に説明いたしました。さらに個人投資家向けには、初のオンライン会社説明会を開催するなど、積極的な対話を行っています。皆さまからいただく貴重なご意見を経営の向上につなげるとともに、引き続き株主・投資家の皆さまに事業活動をご理解いただけるよう積極的な対話に努めていきます。

2023年度の主な取り組み

社会貢献活動

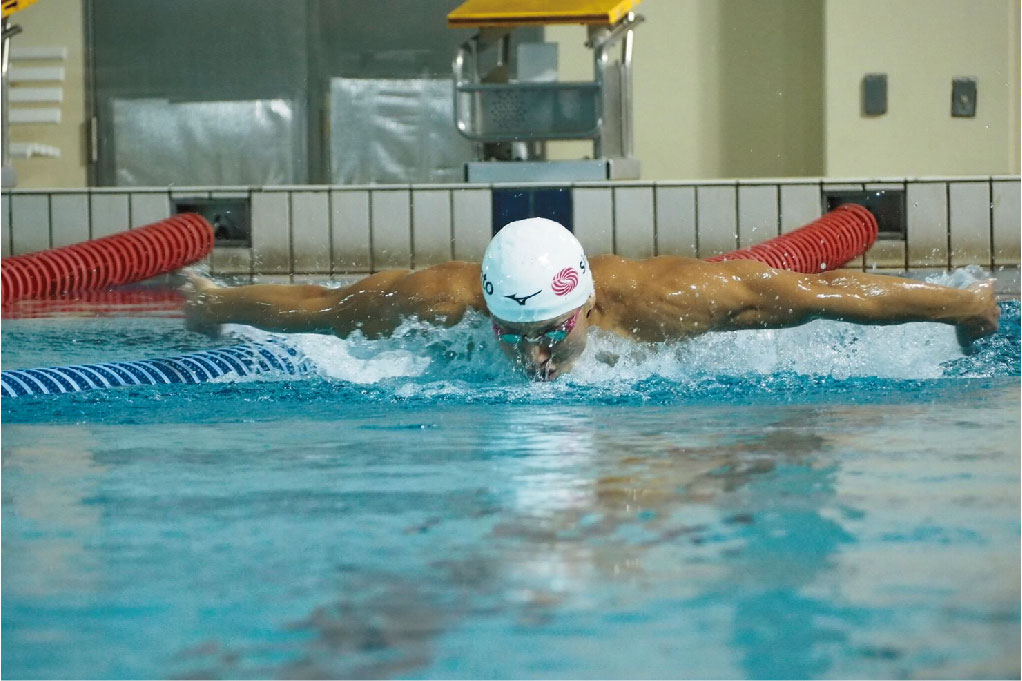

トップアスリートを支援

当社はアスリートの採用を行い、競技活動をサポートしています。

ともに働く仲間の競技活動を社員一丸となって応援することで、社内の一体感も高めています。

競泳(バタフライ)

競泳(自由形)

スポーツクライミング

リンク先をご参照ください。

新東福祉寄金の活用

当社はじめ当社グループの役員・従業員等から冠婚葬祭等でのお礼返しに代えて寄せられた善意の芳志を「新東福祉寄金」としています。中日新聞社本社の中日新聞社会事業団に社会福祉の一助にと平成4年から毎年寄贈を続け、慈善活動のために使用いただいています。

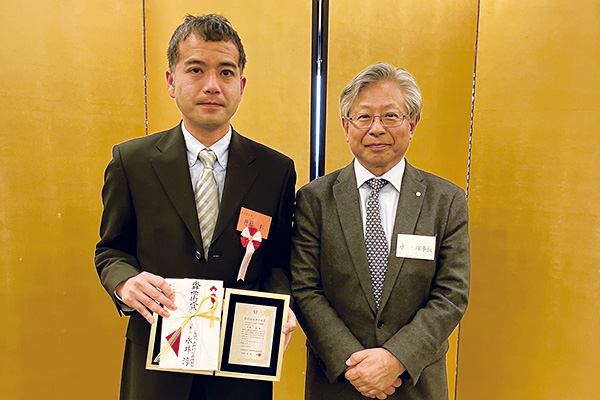

永井科学技術財団贈呈式

2024年度は財団賞(13件)と奨励金(20件)の受賞者へ、助成金と楯が授与されました。当財団は、故 永井嘉吉が昭和58年に設立し、愛知県下の研究者や学術研究団体への顕彰と研究助成金の贈呈を目的としています。設立から現在までに668件の表彰・助成を実施しています。本年度の学術賞は、名古屋大学の井藤彰教授の「機能性磁性ナノ粒子を用いたがん治療法の開発」をはじめ7名に授与されました。その他の賞も、若手研究者の意欲的な研究テーマが受賞し、その研究成果に対する期待が高まっています。

地域のコミュニティバスを支援(ドイツ)

ハインリッヒ・ワグナー・シントー社は地域の公共交通機関の充足を支援しています。市のコミュニティバス事業に寄付を行い、この度新たにボランティアドライバーによるコミュニティバスの運行が開始されました。

中古小型家電と古着を寄付(台湾)

台湾新東では、社員が家庭で使わなくなった100着以上の古着と小型家電を集めて、社会的弱者を支援する地域団体に寄付しました。また資源の再利用に取り組むことで、循環型社会への貢献に取り組んでいます。