"グローカル化"で柔軟に変化に対応

当社を取り巻く経営環境の変化は激しさを増すばかりです。情報化の加速により、一人のインフルエンサーの言葉が社会に大きな影響を及ぼし、様々なフェイクニュースが世に溢れその真偽の判断も困難になる……これはもはや無視できない現実です。世界に目を向けると、ウクライナをめぐる緊張の長期化、中東情勢の激化など、依然として厳しい状況にあり、さらに各国の外交姿勢の変化により国際秩序は揺さぶられ、世界経済の不透明感が高まっています。こうした変化に対して、世界中で投資は様子見と懸念の声が拡がり、市場も敏感に反応を見せました。今後の政策の行方によっては、世界が分断され経済のブロック化が進むなど、地球規模での大きなうねりが起きています。今、当社はこの変化の局面に柔軟に対応するため、「One Global Sinto」のネットワークを活用し、これまで以上に地元密着の活動を強化し、お客さまや市場の動きを的確に捉えたいと考えています。

1960年代よりグローバル化を積極的に進める当社は、現地パートナーとともに歩み続けることで、世界23の国と地域のお客さまより厚い信頼をいただいています。その根幹には「信頼の経営」があり、本社は事業に必要な資本と技術、そして知見を惜しみなく提供しながらも、経営戦略の策定など実際の舵取りは現地パートナーに任せる体制があります。彼らのマネジメントによりローカライズされた価値を提供することで、長期的な信頼関係を構築する。それこそが、「One Global Sinto」の思いであり、当社のグローバル事業の基盤となっています。

当社の主要な取引先である自動車業界がどのような方向にシフトしようとも、現地現物の考えを大切に、柔軟に対応してまいります。そしていつ如何なる場合にも適応する力を蓄えるため、グローバル化とローカル化を併存させる「グローカル化」をさらに加速させたいと考えています。

普遍的な価値を多くの仲間とともに実現

当社は経営理念に「HEART(Human Enrichment & Achievement through Reliable Technology):信頼される技術を通して人間としての豊かさと成果を」、そしてミッションステートメントに「モノづくりの新たな価値を創造し、世界の仲間たちと感動の共創を実現します」を掲げています。この中にある「仲間」とは、ただの友人ではなく、同じ志を持つ友人のことです。この変化の激しい時代においては、仲間と共創しながら当社の強みをしっかりと発揮できる領域で事業を展開したいと考えています。

目的はいつの時代も変わらず、我々が提供した技術やサービスがお客さまのビジネスに貢献することであり、延いては社会課題を解決する、社会に認められる事業を運営することであり、サステナビリティ経営を展開することにあります。

廃棄物の削減をさらに強化するとともに、安全・健康を重視した作業環境改善にも精力的に取り組み、環境にやさしい循環型社会を目指します。

人的資本経営としては仲間と共創して事業成長を果たす「新東イズム」を世界中へ発信するため、「切磋琢磨する仲間」「相談できる仲間」「一緒に成長できる仲間」を大切に、社員一人ひとりが技能を磨いてほしいと願っております。技能とは経験であり、その経験が皆の生きがいとなり、次世代の新東工業を育む。これが、当社の人事制度の根幹である「活人主義」の原点です。社員一人ひとりのやる気と成長を促進し、社員自身が培った能力を最大限に発揮できる“場”を提供することで、活きいきと働いてもらいたい。そして、会社を「人が成長するための舞台」と再定義することで、社員からも選ばれ続ける会社でありたいと考えています。またダイバーシティの観点では異なるバックグラウンドを持った社員一人ひとりの人権や個性を尊重する風土を醸成してまいります。

中期経営計画の進捗と今後の事業戦略

2024年度にスタートした中期経営計画では、『「共創」~新しい価値を求めて~』地球とともに、仲間とともに、を掲げ「お客さまに選ばれ続ける」を主要テーマとしています。経過一年を振り返ると、誠実な対応で一社一社のお客さまを大切にするという意識は社内に十分浸透してきたように感じます。しかしここにきて世界経済の先行き不透明感が増したため、全ての計画の進捗に少しブレーキがかけられているというのも事実です。

当社グループが得た信頼と絆の証しとして「新規お客さま数」を重要な指標としており、着実に歩みを進めています。特に、昨年4月に仏・Elastikos社を、12月に独・AGTOS社を買収し、表面処理事業の強化を図っています。この欧州における2社の買収を通じて、装置・消耗材・アフターサービスをトータルで提供する「3魅一体」のビジネスモデルを展開することにより、収益確保と成長への両輪を加速させたいと考えています。

今後はさらに「仲間」と呼べる関係の強化に注力したいと考えています。同時に営業利益150億円を目標に、フリーキャッシュフローを活用しながら、事業領域「素材に形をいのちを」に投資をすることで、セラミックスをはじめとした多様な「形づくり」や、機能性を高める「表面づくり」の高度化を図り、成長市場への展開を積極的に実行してまいります。これにより先人たちが築き上げた資産を将来の成長につなげることでEBITDAマージンを8%以上、ROEを8%に引き上げたいと考えています。

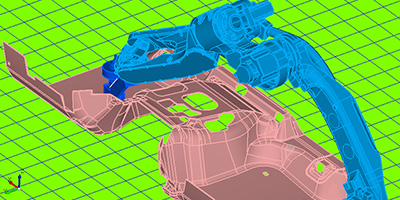

「素材に形をいのちを」の展開による成長戦略

当社グループの事業領域「素材に形をいのちを」の展開に向け、「3つのつくり」とそれを支える「5つの技術」にフォーカスをあてて事業の進化を図っています。「形づくり」「表面づくり」「素材づくり」の「3つのつくり」は、半導体・電子部品、航空・宇宙、医療、自動車(EV)分野等の成長市場に展開しており、今後のさらなる事業拡大を見込んでいます。

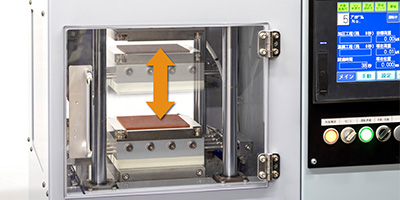

「形づくり」は、当社の祖業である鋳造の型づくりにルーツがあります。近年、鋳造業界は大きな転換期を迎えており、当社はこうした変化に柔軟に対応しながら、もっと「いい鋳物づくり」の実現を目指しています。この目標に向けて、健康・安全を第一に、電力の見える化等による環境に配慮した、デジタル技術の付加により、安定品質と安定操業が確保された鋳物づくりに取り組んでいます。今後は、「いい鋳物づくり」の実現に向けた5つのステップを踏みながら進化を遂げ、鋳造システムの高度化の中で、廃棄物を出さない、もしくは廃棄物をリサイクルする技術を確立することで他社との差別化を図るとともに、持続可能な社会の実現にも貢献します。

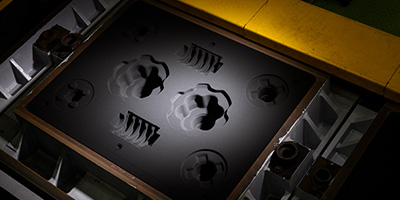

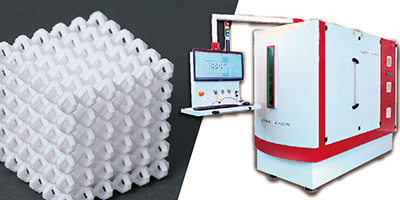

その一環として、砂、金属、セラミックスなど多様な素材を活用した3Dプリンタによる形づくりに挑戦しており、自動車に加えて、半導体や航空・宇宙といった成長が著しい分野への展開も進んでいます。

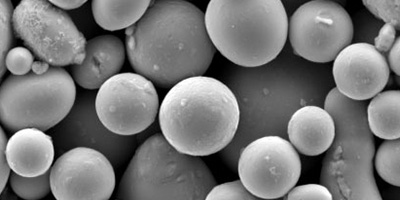

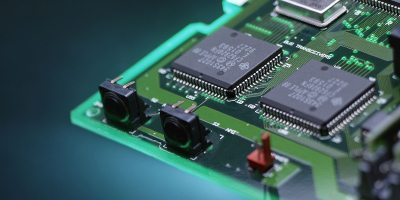

また形づくりを支える基盤として「素材づくり」にも取り組んでおり、耐熱・耐腐食性に優れたセラミック粉末や、スマートフォンなどの電子部品の小型化に寄与する金属磁性粉末の開発に注力しています。

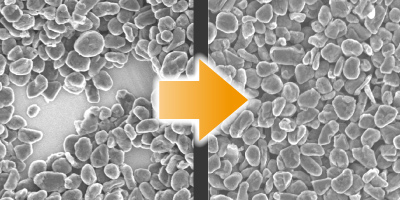

「表面づくり」は、表面処理事業のビジョン「もっと魅力ある表面をつくる」の実現を目指し、不純物落としやバリ取りといった、「けずる」「はがす」「あらす」「たたく」「とる」「みがく」といった多様な表面づくりを展開しています。現在では、材料の表面の質を変えるピーニングや微細加工、異種材料接合といった、機能性を高める「表面の機能性づくり」へ進化を遂げようとしています。さらに従来の金属球(投射材)を用いたブラスト工法に加えて、レーザー工法による新たな表面づくりを展開しています。

これら3つのつくりを支える5つの技術の高度化を進めます。ウエルネスマネジメントの考えのもと、火災を起こさない安全な作業環境、マスクを必要としない作業環境の提案を通じて、安心安全な作業環境づくりを提案する「環境技術」。現場の環境や設備の稼働状況を見える化する「IoT技術」。人間が行う微妙な力加減をロボットで再現し、作業の自動化や製造現場での人手不足解消に貢献する「ハンドリング技術」。表面の長さ・形状測定、材質変化の見える化により、ムダな加工を削減するセンサを組み込んだ「検査・評価技術」。カーボンニュートラルに向け「電動シリンダ」によりCO2削減に貢献する「エネルギー技術」。当社はこれらの技術のさらなる高度化を図ることで、事業成長を一層加速させるとともに、社会課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。

仲間とともに100年企業に向けて歩み続ける

昨年10月には創立90周年記念イベントを開催しました。目玉企画として、国内外の社員とその家族が折り紙モザイクアートに挑戦し、皆が力を合わせて折った10,388個の太陽で、縦7.2m×横7.2mの当社のシンボルマークを完成させ、ギネス世界記録®に認定されました。「One Global Sinto」のもと、社員一人ひとりが協力し合い、世界一を達成したこの経験は、私たちの絆と可能性を改めて実感する機会となりました。さらに、全ての折り紙には10年後の自分や家族宛のメッセージや夢が書かれており、創立100周年を迎える2034年に開封する予定です。そして100周年を迎えた時には、社員をはじめとするステークホルダーの皆さまと「よくがんばったね」と笑って肩を叩き合いたい。そのために、世界中の仲間との絆を深め、さらなる技術革新を進めます。そして次世代の経営者が思い切り羽を広げ活躍できる基盤の構築に、私自身全力で取り組んでまいります。